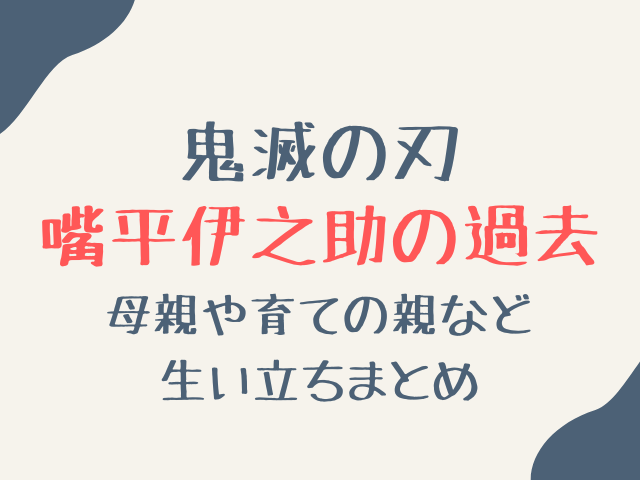

「鬼滅の刃」に登場する嘴平伊之助の生い立ちは、作中でも屈指の謎に満ちた要素のひとつです。

彼の過去には、母親との切ない別れや、思いもよらぬ育ての親との出会いがありました。

この記事では、そんな伊之助の知られざる過去を丹念に紐解きながら、鬼滅の物語では語られなかった裏側にも焦点を当てていきます。

伊之助というキャラクターがなぜあのような性格に育ったのか、その理由は彼の生い立ちにあります。

育ての親との日々や、母親が最後に遺した想いは、鬼滅ファンなら見逃せない感動的な内容となっています。

鬼滅の物語に隠された伊之助の「過去」と「生い立ち」に迫ることで、彼を見る目がきっと変わるはずです。

この記事に書かれている内容

鬼滅の刃伊之助の過去の真相

嘴平伊之助の過去には、驚くほど数奇な運命がいくつも重なっています。

彼の野性的な性格や、猪の被り物をした独特な姿は、単なる演出ではなく、過去に起きた出来事の積み重ねによるものでした。

この章では、伊之助の出自と、彼がなぜ山で育ち、「獣の呼吸」という独自の戦い方を手に入れるに至ったのか、その鍵となる出来事を追いながら詳しく解説していきます。

母親・琴葉と童磨の出会い

伊之助の母親・琴葉は、家族からのひどい家庭内暴力に耐えられなくなり、息子を連れて家を飛び出しました。

たどり着いた先は、鬼である童磨が教祖を務める「極楽教」の寺院。

信者を装い人間を食べる童磨でしたが、琴葉が美しく心優しい女性だったため、彼女に対しては特別な感情を抱いたようです。

一時は安全と思われた寺院での生活ですが、琴葉は童磨の本性を知ってしまいます。

信者を喰う姿を目撃したことで、琴葉の心に危機感が生まれ、伊之助と共に寺院から逃げ出す決意をします。

…なんとも運命の皮肉ですね。保護を求めて逃げ込んだ先が、鬼の住処だったなんて。

童磨の正体と寺院での生活

童磨は上弦の弐という、十二鬼月の中でも極めて強力な鬼でした。

普段は信者に仏のような態度で接しながら、裏ではその信者たちを捕食していたのです。

彼は琴葉を「美しいから寿命まで置いておこう」と考えていました。

しかし琴葉の「勘」は鋭く、童磨の異常な行動に違和感を覚え、逃げることになります。

寺院での短い間でも、琴葉は伊之助を大切に抱きしめ、「ゆびきりげんまん」の歌を歌っていたと言われています。

このメロディが、のちに伊之助の記憶を呼び起こすことに繋がるんですよね。

なんだか、彼女が最後まで「普通の母親」であろうとしていた姿勢に胸を打たれます。

崖から川へ落とされた伊之助

童磨から逃げる琴葉は、山の中で追い詰められてしまいます。

人里に辿り着けず、もう逃げ場がないと悟った琴葉は、せめて伊之助だけでも助けたいという思いから、彼を崖下の川へ投げ落としました。

その瞬間の琴葉の心境は、想像を絶するものだったでしょう。

結果として伊之助は川を流されて命を拾い、後に山で生き延びることになります。

この場面は「鬼滅の刃」第18巻・第160話で明かされ、読者の涙を誘いました。

このエピソード、私は何度読んでも心がえぐられます…。

琴葉の愛情は本物だったと感じますよね。

鬼滅の刃伊之助の母親

伊之助の実の母・琴葉は、鬼滅の刃の中でも印象深い登場人物の一人です。

直接的な出番は少ないながらも、その存在感と息子にかけた想いは物語全体を通じて大きく影響を与えています。

この章では、琴葉がどんな人物であったか、どんな環境で生きていたのか、そして伊之助に遺した想いとは何だったのかを掘り下げていきます。

琴葉が抱えていた家庭内の問題

琴葉は若くして結婚し、家庭内では夫から日常的な暴力を受けていました。

加えて、姑からの過干渉や精神的虐待もあったとされています。

特に、伊之助を泣き止ませる際に強く揺すったことで罪悪感を持ち、家を出たとも言われています。

このような環境から逃げ出すため、琴葉は極楽教の寺院へと辿り着いたのです。

顔は腫れ上がり、片目を失明するほどの暴力を受けていた琴葉の姿は、読者の胸に深く突き刺さるものでした。

彼女が「逃げた」のではなく、「守ろうとした」ことがよく分かりますよね。

琴葉の逃避行と母の愛

寺院に保護された後も、琴葉はずっと伊之助の安全を最優先に考えていました。

前述したように逃げ場を失った末、川に伊之助を投げた行動は、母親としての最大限の愛情だったのです。

その直前、琴葉が伊之助に向けた言葉「命にかえても守るからね…」というフレーズは、多くのファンの心を打ちました。

生きて成長してほしいという強い願いが、命を懸けた選択へとつながっていったのです。

琴葉の行動には「迷い」ではなく「覚悟」があった。

そう思えてなりません。

伊之助に残した記憶「指切りげんまん」

伊之助は母の記憶を持っていないと思っていましたが、ある時、胡蝶しのぶの歌声を聴いたときに違和感を覚えました。

それは母・琴葉がよく歌っていた「指切りげんまん」の歌だったのです。

しのぶに母性を感じた理由も、無意識の中で記憶が反応していたからだとされています。

伊之助が母の面影を感じる場面は、彼の中に残る「人としての情」や「記憶の断片」が表れている証でしょう。

言葉にしなくても、心の奥に確かに母の存在が息づいていることが伝わってきます。

こういう細やかな演出が、鬼滅の刃の魅力でもありますよね。

鬼滅の刃の伊之助の育ての親

川に落とされ命を拾った伊之助は、山の中で「育ての親」と出会います。

それは人間ではなく、なんと野生の猪でした。

この章では、伊之助を育てた存在たちと、その影響によって形成された性格や行動、そして名前の由来やアイデンティティについてまでを深堀りしていきます。

母猪に育てられた山での生活

伊之助は野生の猪に育てられたという衝撃の事実が、漫画10巻の番外編「伊之助御伽草子」で描かれています。

猪たちの中で生き抜くために、言葉よりも本能、礼儀よりも力を重視する価値観が育まれました。

この体験が、伊之助の「獣の呼吸」や「猪突猛進」のスタイルを生み出したのです。

また、彼が被っている猪の頭は、育ての母猪の「形見」であるとされ、皮を剥いで被っていると明言されています。

野生育ちでここまでたくましくなるって、本当にすごい…。

人間離れしてるのも納得です!

言葉を教えてくれた謎の老人

山で育った伊之助が言葉を話せる理由には、謎の老人の存在があります。

老人は「たかはる」という青年と暮らしており、ある日偶然、四足歩行で現れた伊之助に餌を与えたことから交流が始まりました。

物忘れが激しい老人は、伊之助に百人一首を読み聞かせ、やがて言語を教え込むようになります。

独特な言い回しや古風な語彙が多いのは、すべてこの老人の影響です。

言葉の習得に感動すら覚えるし、この出会いもまた運命の巡り合わせだったんだなと感じます。

猪の面と「嘴平伊之助」の名前の由来

伊之助が身に着けている猪の被り物は、単なる装飾ではありません。

それは母猪の形見であり、自分が育てられた存在への敬意と絆を表す象徴なのです。

さらに、伊之助の名前は、老人がふんどしに書いてあった「嘴平伊之助」の文字を読み取ったことで判明しました。

彼自身は文字が読めませんが、名前を大切にしていることが、さまざまな場面から伝わってきます。

この名前が、伊之助にとって「人間としての証」になったのかもしれません。

育てられた猪、名を教えてくれた人間…両方から愛されて育った証ですよね。

まとめ

嘴平伊之助は、鬼滅の世界でも異色の存在として多くのファンに愛されています。

その裏には、母親の壮絶な決断と、育ての親となった猪との数奇な縁がありました。

鬼滅の物語を彩る伊之助の生き様は、単なる野生児ではなく、複雑で温かい過去が重なった結果なのです。

過去の出来事を辿ると、彼の性格や口調の理由、生きる強さがはっきりと見えてきます。

また、生い立ちに大きな影響を与えたのは、たった数日でも深い愛を注いでくれた母親と、言葉を授けてくれた育ての親の存在でした。

伊之助が笑い、叫び、戦う姿の背景には、鬼滅の物語では描かれ切れなかった「生い立ち」がしっかりと息づいています。

鬼滅の刃の登場人物たちは皆、重い過去を背負っていますが、伊之助ほど強く生き抜いたキャラは稀でしょう。

育ての親と母親、そして過去と生い立ちのすべてが彼を形づくったと考えると、彼の行動や言葉にまた違った意味が浮かび上がってきます。

コメント